科技報國三十余載,北石化這支團隊,致力特種機器人中國造!

習近平總書記在兩院院士大會上談到,機器人是“制造業皇冠頂端的明珠”,其研發、制造、應用是衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志。

在北京石油化工學院,有這樣一支團隊,他們瞄準國家重大基礎設施建設、涉核涉水領域和重大裝備制造領域的國家重大需求,針對這些領域存在的自動化焊接設備短板和“卡脖子”技術難題,深耕復雜環境下特種焊接機器人共性關鍵技術研究三十余年,矢志不移、團結拼搏,致力打造中國品牌的特種作業機器人。

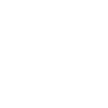

這,就是北石化機械工程學院薛龍教授帶領的光機電裝備技術北京市重點實驗室科研團隊。

特種機器人團隊在英國TWI進行學術交流

薛龍,教授,博士生導師,北京市中青年骨干教師、首都教育先鋒科技創新個人,光機電裝備技術北京市重點實驗室團隊帶頭人。多年來,他帶領團隊,以服務國家重大需求為己任,敢為人先,不畏艱難,開拓出兩大穩定科研特色方向,即面向工業領域的移動焊接機器人技術特色和面向健康醫療領域的服務機器人特色。

科技報國 牢記使命 心懷“國之大者”

上世紀末,隨著國家“863”計劃的推出,發展高科技、科技創新的意識有了很大的提高。2000年后,隨著核電工業、海洋石油工業的不斷發展,相關設施因環境腐蝕、疲勞裂紋等原因而引起的水下損傷問題也日益突出,新型高效、安全可靠的水下連接技術在這些能源工程結構的安全保障配套技術中扮演著重要角色。

但這些核心技術長期被歐美國家所壟斷,設備費用高昂,國內亟需在該領域進行技術攻關,但因涉及特殊環境焊接機理、腐蝕防護、焊接工藝、遙操作等多領域技術交叉,創新研發難度很大。

在此背景下,北石化蔣力培教授敏銳察覺到了這一創新發展契機,主動迎難而上,帶領團隊聯合中海油、中石化開展水下機器人焊接技術研究,獲得了一大批科研創新成果。

蔣力培教授(右二)

社會現代化進程的加快促進了鋼結構建筑的飛速發展,同時給建筑施工企業帶來了嚴峻挑戰,應用復雜鋼結構機器人焊接施工已成為行業必然的發展趨勢。“焊接的(社會)需求量很大,對于經驗和技能要求又高,以機器代替人工是我們工程人孜孜追求的目標”,一位建筑施工企業總工感慨道。

從蔣力培到薛龍,團隊始終把握國家、社會發展需求,扎根特種機器人技術領域,一干就是三十多年。從北京市重點實驗室掛牌認證,到焊接機器人產業化工作全面推廣,再到多個樣板工程投入建立……2022年,薛龍教授團隊牽頭的“復雜工況下移動焊接機器人關鍵技術及應用”榮獲“機械工業科學技術進步獎”一等獎。

回望一路發展歷程,薛龍教授感慨萬千,“現在我們已經在橋梁建筑、核電能源、軌道交通、海洋工程、石油勘探等領域有了更長足的發展,真正踐行了‘科研要為國家重大需求服務,要把科研成果寫在了祖國的大地上’”。

同時,他也感慨于有這樣一個齊心協力、奮斗進取的團隊。“我本人是把科研工作當作一種樂趣,把興趣與工作融合在一起,時時刻刻有這么一個好的團隊和我一起做科研游戲,每當解決一個科研難題會感到由衷的欣慰,每當申獲一個國家級高水平項目又倍感興奮……這是一個非常幸運和難得的機會。為此,我特別感謝團隊每一個成員,感謝蔣力培教授的科學精神傳承,感謝學校給科研團隊創建了一個良好的科研平臺和創新環境”。

機械聯合會原司長宋天虎(右上)與薛龍教授一同探望蔣力培教授

產教融合 勇攀高峰 有組織科研顯碩果

面對學校知名度和影響力小的困境,如何打破平臺局限,在日益激烈的競爭中尋找生存空間,成了薛龍團隊面臨的嚴峻現實問題。習總書記常說“打鐵還需自身硬”,加強科研團隊建設是突破困境的當務之急,培養團隊的凝聚力、戰斗力和敬業精神是團隊建設的核心問題。為此,團隊建立了一個人人都有發展權、公平合理分配的管理和人才培養機制,尤其是面對國家級項目,項目負責人采用團隊成員輪流承擔制,這樣激活了團隊工作的積極性、主動性和責任感。

其次是踏踏實實做事情,一步一個腳印走出來。針對影響力小的問題,團隊走“農村包圍城市”的科研發展路線,先從國民經濟發展的主戰場、生產實踐第一線、別人不敢碰的“硬骨頭”中發現需求、解決問題,逐漸提升科研團隊在行業的影響力。

薛龍教授在寶雞橋梁廠,做高鐵道岔墊板自動焊接生產線項目

這樣,憑借實實在在的能力獲得業內認可,團隊成為了機械工程行業相關領域的龍頭,如解決機械行業的機器人構型問題的關鍵技術達到了國際先進水平。以此為支撐,薛龍教授率領團隊開始角逐國家級項目的主戰場,打造了一個能夠與國內一流高校、研究院所的國家級科研團隊同臺競技的科研隊伍。

“每一個項目都是挑戰,所以我們特別團結,相比于其他團隊來說,這是最難能可貴的優勢。同時,每一位老師都不怕吃苦,具備鍥而不舍的精神。”團隊核心成員曹瑩瑜副教授說道。

在團隊的不懈努力下,光機電裝備技術重點實驗室研發出包括移動焊接機器人、水下作業機器人、核電制造機器人、醫療康復機器人等在內的系列化機器人,這些自主研發的機器人產品已在北京大興國際機場、港珠澳大橋、上海中心大廈、國家體育場(“鳥巢”)等重大工程項目中成功應用,助力國家重大基礎設施高質量建設和國家重大裝備制造的高質量發展,組織實施的盾構機智能制造新模式的工信部項目成為行業標桿,開發的盾構機焊接機器人工作站登上了CCTV9的超級裝備欄目;另外所開發的核電焊接機器人產品推廣應用于巴基斯坦卡拉奇核電建設項目中,推動了我國移動焊接機器人的高質量應用與發展,使“中國智造”走出國門。

我校自主研發的盾構機自動焊接機器人在CCTV9《超級裝備》亮相

港珠澳大橋自動焊現場

國家體育館(“鳥巢”)自動焊現場

哈汽百萬兆瓦核電低壓末三級環式隔板自動堆焊現場

上海中心大廈自動焊現場

2017年3月,團隊自主研發的焊接機器人正式參與到大興國際機場的建設中。剛性直軌道移動焊接機器人、管道式焊接機器人、柔性軌道移動焊接機器人等3款焊接機器人齊上陣,先后應用于機場C型柱箱型梁、網狀屋蓋圓管桿件和球節點連接、中央連橋箱型梁、到港/離港高架橋等處的現場焊接作業,完成了400多道焊縫的自動化焊接,焊縫長度1000多米,焊后檢測合格率100%。

薛龍教授介紹說,高空大跨距移動焊接機器人在大興國際機場獲得成功應用,在服務北京建設的同時,在我國建筑施工行業也起到了很好的示范作用,提升了國產焊接機器人的知名度,也標志著我國具有自主知識產權的建筑鋼結構移動焊接機器人的研發邁出了一大步。

北京新機場自動焊現場(低空)

北京新機場自動焊現場(中空)

北京新機場自動焊現場(高空)

近年來,面對北京市國家中心城市發展定位的調整和北京市重點發展養老、助殘、醫療服務產業的重大需求,為了更好服務于北京,薛龍教授及時抓住機會,利用團隊的沉淀的特種機器人技術優勢,組建了醫療康復機器人研究團隊,并積極開展醫療康復機器人精準康復技術研究。十三五期間,獲得國家重點研發計劃、北京市科委重大專項等多項課題支持,并在運動傷病診療關鍵技術及設備方面取得了豐碩的成果,于2022年獲得中國康復醫學會科學技術獎一等獎。

甘為人梯 培根鑄魂 科研育人新范式

多年來,薛龍教授矢志不移,將全部的心力與熱血都奉獻給了科研。他似乎永不疲倦,給學生上課、外出評項目、帶團隊做科研、關心團隊成員發展……作為“一家之長”,他事無巨細,永遠精力旺盛。

“薛老師是一位非常純粹的學者,可以說真性情,在科研上專找硬骨頭啃,專找具有挑戰性的卡脖子難題做,在他身上,從來沒有放棄二字。”曹瑩瑜笑稱,“他幾乎每天只睡四五個小時,其余時間都奉獻給了工作。”

薛龍教授能看到每個凌晨兩點的北石化,更能發現每位團隊成員老師的閃光之處。科研攻關之余,作為一名優秀學科帶頭人,他積極組織老師們申報國家與北京市高水平研究項目,有計劃形成人才梯隊,為成員創造條件、搭建平臺。團隊成立以來,獲得國家“863”項目、國家重點研發計劃項目、國家自然科學基金、國家04重大專項等國家級、省部級科研項目30余項。

此外,團隊借助北石化的實踐育人優勢,建立了完善的特種機器人人才培養體系,將基礎理論與動手實操相結合,讓團隊的每一位學生都要過機器人關,要求學生對國內外各種品牌的機器人都能上手實操,掌握真實的本領,激發學生的學習熱情,讓學生能更加系統深入地了解本專業的知識。

目前,薛龍團隊所培養的多名畢業生已成長為相關制造業央企、國企、外企等知名企業的核心骨干,并傳承北石化特種焊接機器人領域不屈不撓、勇于突破的精神,在不同崗位上發光發熱。

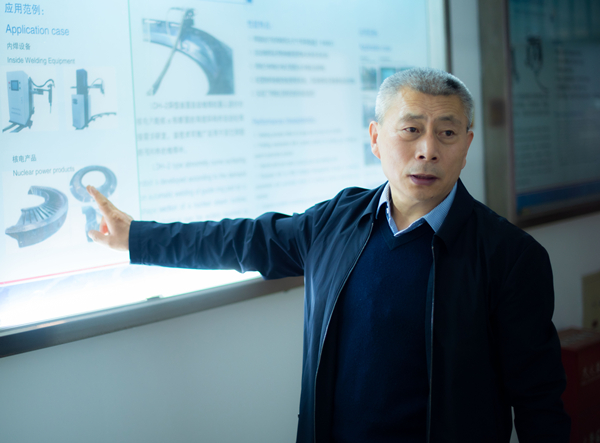

光機電裝備技術北京市重點實驗室科研團隊

北京石油化工學院在高質量發展中堅持以科研創新為動力,始終瞄準國家和首都重大需求,培育建設高水平科研創新團隊,以服務區域經濟社會發展和能源產業需求為己任,為一批批科研人提供創新發展的沃土。正是因為這樣有力的支撐,諸如薛龍、張小紅、劉強、趙國新等科研工作團隊才能專注科研,聚力實踐,推動了北石化發展歷程中一個又一個的新高潮。

(衷心感謝薛龍、曹瑩瑜、黃繼強等老師在采訪過程中的大力支持,衷心感謝光機電裝備技術北京市重點實驗室科研團隊提供的相關資料與素材。)

作者:王莉鑫、李林琳 / 攝影:朱昶安、張世英 / 學生記者:劉嬋媛

統籌:李林琳 來源:黨委宣傳部