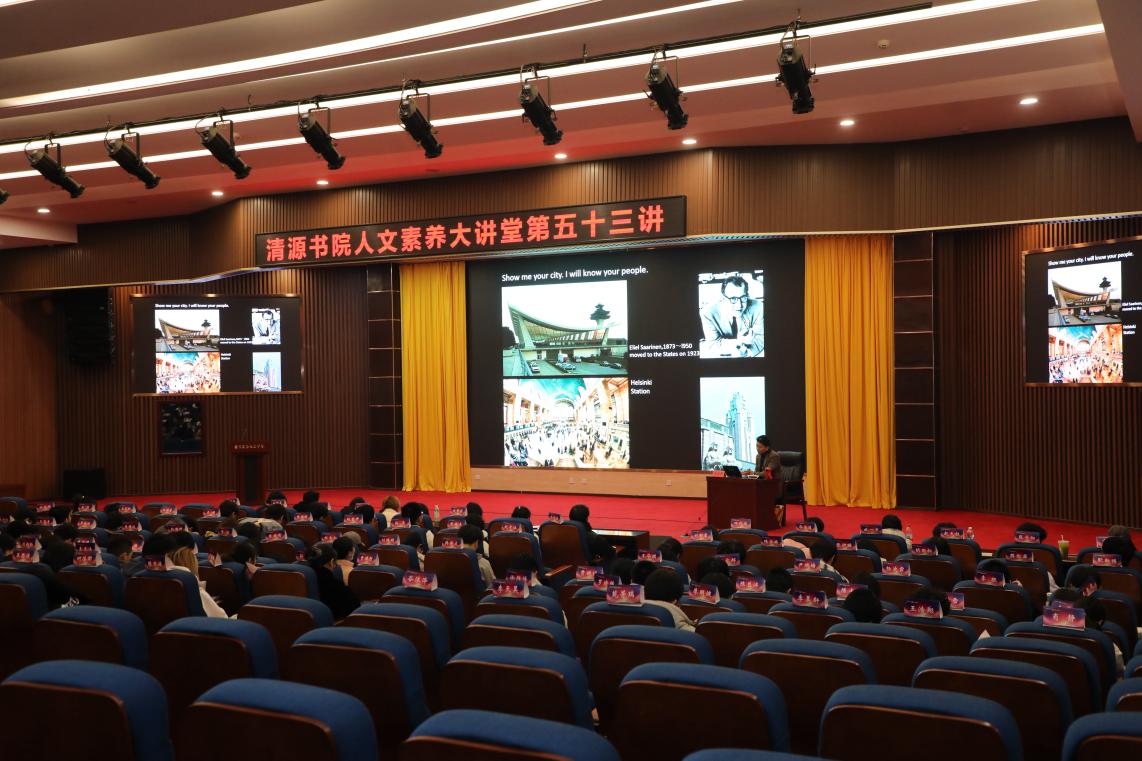

認(rèn)識(shí)中國(guó)古建筑——清源書(shū)院人文素養(yǎng)大講堂舉辦第五十三講

近日,清源書(shū)院人文素養(yǎng)大講堂在我校清源校區(qū)致遠(yuǎn)講堂成功舉辦今年系列講座的第三講(總第五十三講)。北京大學(xué)考古文博學(xué)院副院長(zhǎng)、長(zhǎng)聘副教授、博士生導(dǎo)師張劍葳教授應(yīng)邀為我校師生作了題為《認(rèn)識(shí)中國(guó)古建筑》的專題講座。講座由我校人文社科學(xué)院教師杜冰心博士主持,我校150余名師生在致遠(yuǎn)講堂聆聽(tīng)了本次講座。

中國(guó)古建筑作為中華文明的重要載體,凝聚了古代思想智慧、技術(shù)成就與藝術(shù)精髓,是珍貴的物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

張劍葳以 “中國(guó)古建筑研究如何起步” 為切入點(diǎn),梳理中國(guó)建筑研究歷程,重點(diǎn)回顧營(yíng)造學(xué)社先驅(qū)的開(kāi)拓貢獻(xiàn)。他介紹了梁思成倡導(dǎo)的田野調(diào)查與測(cè)繪方法,講述其與林徽因發(fā)現(xiàn)山西五臺(tái)山佛光寺唐代木構(gòu)的經(jīng)過(guò)。這一發(fā)現(xiàn)駁斥了日本學(xué)界 “中國(guó)已無(wú)唐代木構(gòu)” 的論斷,彰顯民族存亡之際中國(guó)學(xué)者學(xué)術(shù)報(bào)國(guó)的情懷。在此基礎(chǔ)上,他還延伸至當(dāng)代古建筑研究前沿,包括全景測(cè)繪技術(shù)應(yīng)用、保護(hù)理念與方法等,激發(fā)了在場(chǎng)同學(xué)興趣。

在系統(tǒng)講解“中國(guó)古建筑的特征與規(guī)律”時(shí),張劍葳借助大量高清圖像資料,細(xì)致剖析了中國(guó)古建筑的若干獨(dú)特特征,包括:“以簡(jiǎn)單單體組合成豐富群體”的構(gòu)成方式、“內(nèi)向型院落空間”的整體布局、強(qiáng)調(diào)時(shí)空流轉(zhuǎn)的“四度空間藝術(shù)”、富于韻律的“線條之美”、屋頂所形成的“第五立面藝術(shù)”,以及“結(jié)構(gòu)功能與裝飾功能相統(tǒng)一”的營(yíng)造智慧,并進(jìn)一步闡釋了風(fēng)水禁忌等傳統(tǒng)文化對(duì)建筑形態(tài)的深遠(yuǎn)影響。

張劍葳還以宏闊的中西對(duì)比視野,別開(kāi)生面地講解了中國(guó)古建筑的三種基本結(jié)構(gòu)形式——抬梁式、穿斗式與井干式,引領(lǐng)同學(xué)們深入理解不同朝代的建筑體系演變脈絡(luò),闡釋了禮制等級(jí)對(duì)建筑形制的規(guī)范作用,并總結(jié)出中國(guó)建筑注重“效率”、講求模數(shù)化、以木構(gòu)為主并靈活運(yùn)用多種材料的選材哲學(xué)。

張劍葳教授的講解激發(fā)了同學(xué)們的濃厚興趣,大家思維活躍、興致盎然,爭(zhēng)相就過(guò)度開(kāi)發(fā)古建筑的影響、古建筑的修復(fù)原則與全景測(cè)繪技術(shù)新進(jìn)展等問(wèn)題提問(wèn),張教授以深入淺出的解讀和生動(dòng)表達(dá),逐一回應(yīng)了大家的疑問(wèn)。

張劍葳教授現(xiàn)任北京大學(xué)考古文博學(xué)院副院長(zhǎng)、長(zhǎng)聘副教授、博士生導(dǎo)師,主要從事中國(guó)古代建筑技術(shù)研究,曾主持國(guó)家社科基金冷門(mén)絕學(xué)專項(xiàng)課題,出版《中國(guó)古代金屬建筑研究》專著并榮獲第四屆中國(guó)出版政府獎(jiǎng)提名獎(jiǎng),同時(shí)深度參與故宮靈沼軒等重大文物保護(hù)項(xiàng)目,還主導(dǎo)創(chuàng)建了“文化遺產(chǎn)踏查與測(cè)繪實(shí)習(xí)”課程的杭州、山西教學(xué)基地。

講座結(jié)束后,同學(xué)們意猶未盡,還通過(guò)云班課APP發(fā)表自己的觀點(diǎn),進(jìn)行熱烈的課堂討論。

作者:張冰冰、杜冰心、張曼迪 / 編輯:茆云杰 審核:李林琳 來(lái)源:人文社科學(xué)院