課題立項結(jié)碩果 國際交流譜新篇 —— 我校在北京市教育國際交流協(xié)會 2025 年度課題立項中斬獲佳績

近日,北京市教育國際交流協(xié)會 2025 年度課題立項結(jié)果正式揭曉,我校憑借深厚的科研積淀與前瞻的研究視野,在此次評選中表現(xiàn)亮眼,共有4項課題成功立項,其中重點課題1項、一般課題3項,充分彰顯了我校在國際教育交流與合作研究領(lǐng)域的強勁實力。

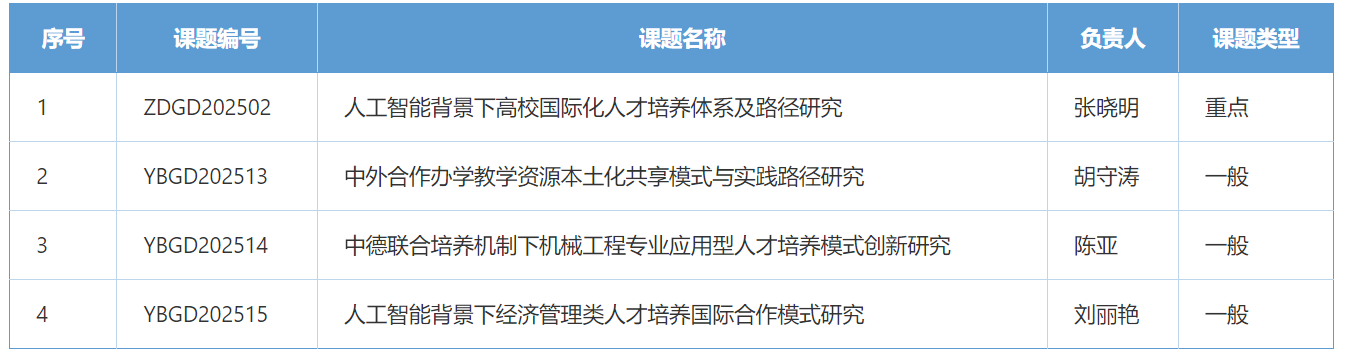

本次我校獲批的立項課題涵蓋了人工智能與高校國際化人才培養(yǎng)、中外合作辦學資源共享、國際人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新等多個前沿領(lǐng)域,具體如下:

重點課題“人工智能背景下高校國際化人才培養(yǎng)體系及路徑研究”,依托我校與法國巴黎電子與計算機信息工程師學院8年合作基礎(chǔ),計劃開發(fā)融合課程、設(shè)計跨學科知識框架并納入前沿內(nèi)容,旨在探究人工智能與國際化人才培養(yǎng)融合路徑、構(gòu)建適配體系,對提升我校人才培養(yǎng)質(zhì)量及增強其全球競爭力有重要引領(lǐng)作用。

三項一般課題同樣立足我校實踐基礎(chǔ),各具特色與針對性:“中外合作辦學教學資源本土化共享模式與實踐路徑研究”,由胡守濤牽頭,針對我校多個合作項目的資源整合問題,計劃梳理外方資源并結(jié)合本土情況,構(gòu)建資源融合模式,以打破資源壁壘、提高效率,推動項目高質(zhì)量發(fā)展。

“中德聯(lián)合培養(yǎng)機制下機械工程專業(yè)應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新研究”,立足我校專業(yè)優(yōu)勢,引入德國“雙元制”:國內(nèi)3年強化德語與專業(yè)課程并嵌入德方內(nèi)容,德國1年主攻企業(yè)項目并采用雙導師制。該研究將為我校引入德方資源、優(yōu)化培養(yǎng)方案、提升學生實踐能力與國際競爭力提供支撐。

“人工智能背景下經(jīng)濟管理類人才培養(yǎng)國際合作模式研究”,基于“3+1”雙學位模式,緊扣人工智能對經(jīng)濟管理領(lǐng)域的變革,探索該類人才培養(yǎng)國際合作新路徑,計劃構(gòu)建四方協(xié)同框架、開發(fā)相關(guān)虛擬教研室與交叉課程群,依托智能教學生態(tài)系統(tǒng)打造實訓環(huán)境,以培養(yǎng)復(fù)合型人才、滿足社會需求。

我校首次申報北京市教育國際交流協(xié)會課題即獲多項立項,既是教學研究的重要突破,也彰顯了國際教育交流合作研究潛力。學校將總結(jié)經(jīng)驗,鼓勵教師聚焦前沿、參與高水平研究,融合國際先進理念與資源及我校特色,培育高素質(zhì)人才,為全力打造新時代首善之區(qū)工程師搖籃而不懈奮斗。

作者:金紅梅 / 編輯:茆云杰 審核:李林琳 來源:教務(wù)處