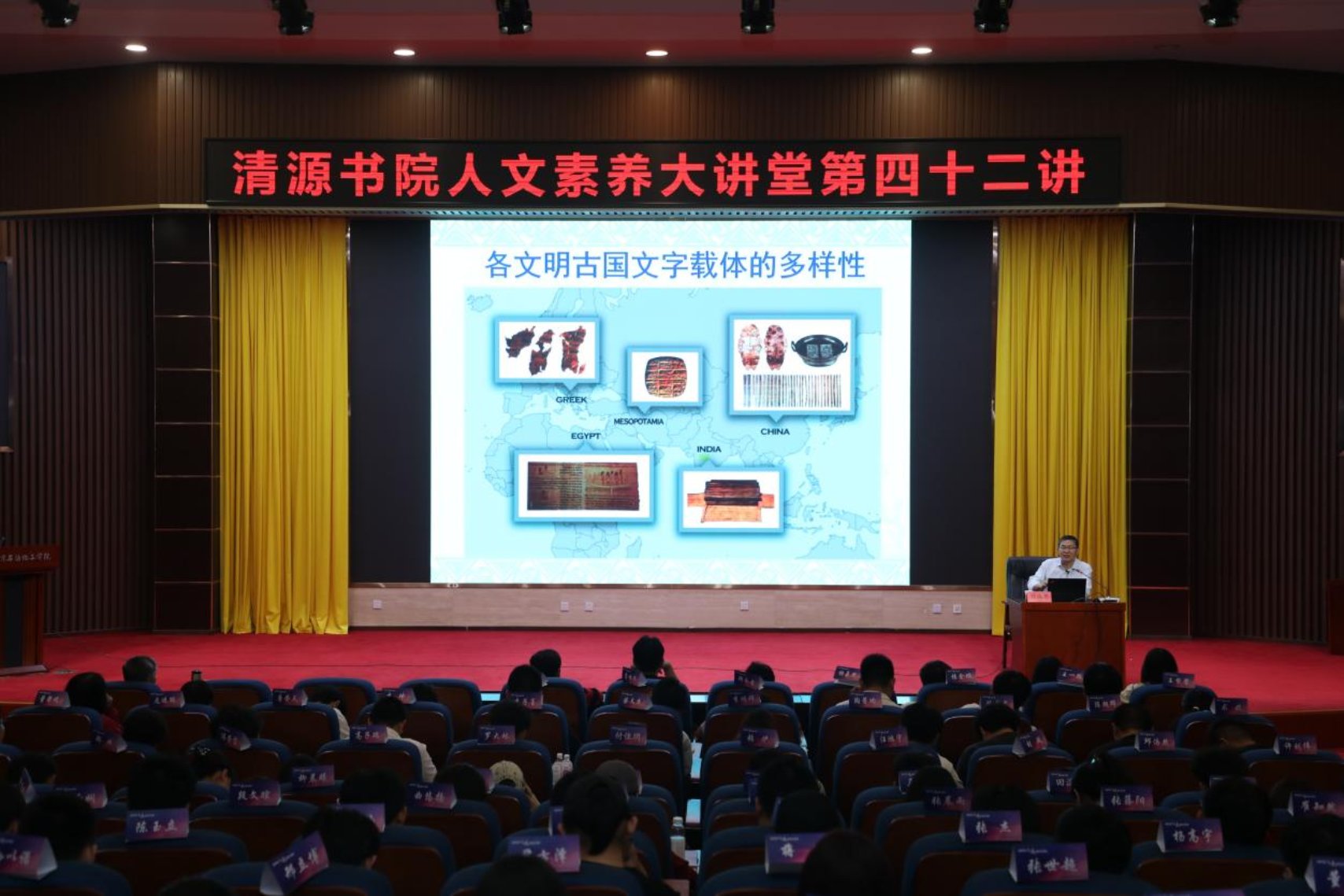

探究簡帛文化,喚醒千年歷史。9月25日晚7點,清華大學出土文獻研究與保護中心副主任劉國忠教授應邀為我校師生帶來了題為“清華簡與中國古代的簡帛文化”的專題講座。講座由人文社科學院講師張曼迪博士主持,我校200余名師生在致遠講堂聆聽了本次講座。

造紙術發明之前,中國的先民長期以簡帛作為主要的書寫材料,形成了獨特的簡帛文化。20世紀70年代以來,全國各地發現了大量的簡帛資料,其中多有失傳兩千多年的珍貴典籍,這些寶貴出土文獻的發現,在很大程上改變了我們對中國早期文明歷史的認識。

劉國忠教授從簡帛的形制入手,講解古代簡帛文化,詳細介紹了清華簡入藏與整理的過程,并以清華簡為例,結合《系年》《算表》等文獻材料,詳細分析了簡帛典籍對于中國古代歷史文化研究的重大推動作用。

劉國忠教授為清華大學出土文獻研究與保護中心副主任,博士生導師;兼任中國先秦史學會副理事長、中國史學會理事、北京歷史學會常務理事。2012年入選教育部新世紀優秀人才,同年入選北京市中青年社科理論人才“百人工程”。長期從事中國古代史、歷史文獻學、專門史的教學與研究工作,在簡帛學和中國古代數術研究方面投入精力尤多;近年來的科研重點是清華簡以及新近出土的戰國秦漢簡牘。已經出版《簡帛有聲:出土簡帛的文獻學研究》《走近清華簡》《唐宋時期命理文獻初探》等5部專著,主編教材1部,主編叢書2套,發表學術論文100多篇。

整場講座圍繞簡帛文化和清華簡展開,內容豐富,旁征博引,贏得了現場的熱烈掌聲。講座結束后,同學們踴躍提問,劉國忠教授就大家關心的清華簡楚文字的識別、竹簡的保存以及文獻內容的真實性等問題進行了認真回答。在場同學紛紛表示通過聆聽講座,加深了對簡帛文化的了解,也激發了對清華簡的興趣。同學們還通過云班課APP發表觀點,進行熱烈的課堂討論。